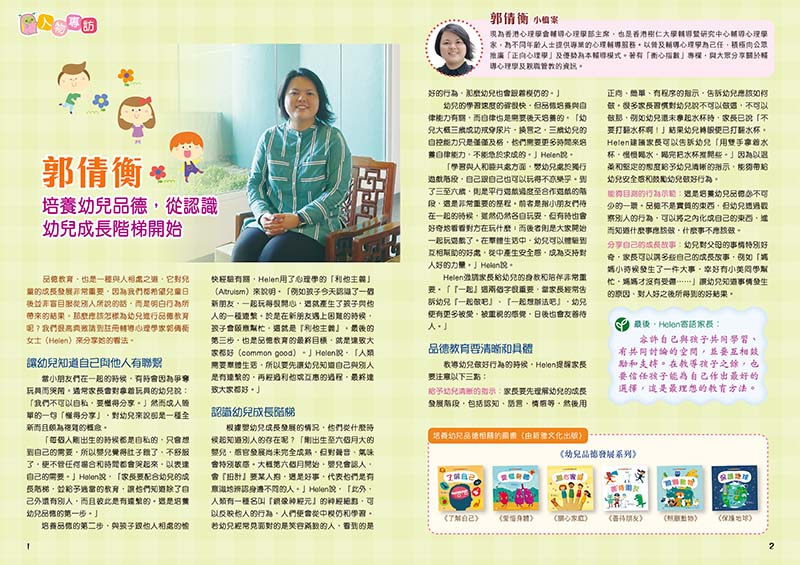

《親子天地》413期「人物專訪」—— 郭倩衡

返回活動目錄

品德教育,也是一種與人相處之道,它對兒童的成長發展非常重要,因為我們都希望兒童日後並非盲目服從別人所說的話,而是明白行為所帶來的結果。那麼應該怎樣為幼兒進行品德教育呢?我們很高興邀請到註冊輔導心理學家郭倩衡女士(Helen)來分享她的看法。

讓幼兒知道自己與他人有聯繫

當小朋友們在一起的時候,有時會因為爭奪玩具而哭鬧。通常家長會對拿着玩具的幼兒說︰「我們不可以自私,要懂得分享。」然而成人簡單的一句「懂得分享」,對幼兒來說卻是一種全新而且頗為複雜的概念。

「每個人剛出生的時候都是自私的,只會想到自己的需要,所以嬰兒覺得肚子餓了、不舒服了,便不管任何場合和時間都會哭起來,以表達自己的需要。」Helen說,「家長要配合幼兒的成長階梯,並給予適當的教育,讓他們知道除了自己外還有別人,而且彼此是有連繫的。這是培養幼兒品德的第一步。」

培養品德的第二步,與孩子跟他人相處的愉快經驗有關,Helen用了心理學的「利他主義」(Altruism)來說明。「例如孩子今天認識了一個新朋友,一起玩得很開心,這就產生了孩子與他人的一種連繫。於是在新朋友遇上困難的時候,孩子會願意幫忙,這就是『利他主義』。最後的第三步,也是品德教育的最終目標,就是達致大家都好(common good)。」Helen說,「人類需要羣體生活,所以要先讓幼兒知道自己與別人是有連繫的,再經過利他或互惠的過程,最終達致大家都好。」

認識幼兒成長階梯

根據嬰幼兒成長發展的情況,他們從什麼時候起知道別人的存在呢?「剛出生至六個月大的嬰兒,感官發展尚未完全成熟,但對聲音、氣味會特別敏感。大概第六個月開始,嬰兒會認人,會『扭計』要某人抱,這是好事,代表他們是有意識地辨認身邊不同的人。」Helen說,「此外,人類有一種名叫『鏡像神經元』的神經細胞,可以反映他人的行為,人們便會從中模仿和學習。若幼兒經常見面對的是笑容滿臉的人,看到的是好的行為,那麼幼兒也會跟着模仿的。」

幼兒的學習速度的確很快,但品德培養與自律能力有關,而自律也是需要後天培養的。「幼兒大概三歲成功戒穿尿片,換言之,三歲幼兒的自控能力只是僅僅及格,他們需要更多時間來培養自律能力,不能急於求成的。」Helen說。

「學習與人和睦共處方面,嬰幼兒處於獨行遊戲階段,自己跟自己也可以玩得不亦樂乎。到了三至六歲,則是平行遊戲過度至合作遊戲的階段,這是非常重要的歷程。前者是指小朋友們待在一起的時候,雖然仍然各自玩耍,但有時也會好奇地看看對方在玩什麼;而後者則是大家開始一起玩遊戲了。在羣體生活中,幼兒可以體驗到互相幫助的好處,從中產生安全感,成為支持對人好的力量。」Helen說。

Helen強調家長給幼兒的身教和陪伴非常重要。「『一起』這兩個字很重要,當家長經常告訴幼兒『一起做吧』、『一起想辦法吧』,幼兒便有更多被愛、被重視的感覺,日後也會友善待人。」

品德教育要清晰和具體

教導幼兒做好行為的時候,Helen提醒家長要注意以下三點︰

給予幼兒清晰的指示︰

家長要先理解幼兒的成長發展階段,包括認知、語言、情感等,然後用正向、簡單、有程序的指示,告訴幼兒應該如何做。很多家長習慣對幼兒說不可以做這,不可以做那,例如幼兒還未拿起水杯時,家長已說「不要打翻水杯啊!」結果幼兒轉眼便已打翻水杯。Helen建議家長可以告訴幼兒「用雙手拿着水杯,慢慢喝水,喝完把水杯推開些。」因為以温柔和堅定的態度給予幼兒清晰的指示,能夠帶給幼兒安全感和鼓勵幼兒做好行為。

能夠目測的行為示範︰

這是培養幼兒品德必不可少的一環。品德不是實質的東西,但幼兒透過觀察別人的行為,可以將之內化成自己的東西,進而知道什麼事應該做,什麼事不應該做。

分享自己的成長故事︰

幼兒對父母的事情特別好奇,家長可以講多些自己的成長故事,例如「媽媽小時候發生了一件大事,幸好有小美同學幫忙,媽媽才沒有受傷……」讓幼兒知道事情發生的原因、對人好之後所得到的好結果。

最後,Helen寄語家長︰

容許自己與孩子共同學習、有共同討論的空間,並要互相鼓勵和支持。在教導孩子之餘,也要信任孩子能為自己作出最好的選擇,這是最理想的教育方法。

郭倩衡 小檔案

現為香港心理學會輔導心理學部主席,也是香港樹仁大學輔導暨研究中心輔導心理學家,為不同年齡人士提供專業的心理輔導服務。以普及輔導心理學為己任,積極向公眾推廣「正向心理學」及優勢為本輔導模式。著有「衡心指數」專欄,與大眾分享關於輔導心理學及親職管教的資訊。

培養幼兒品德相關的圖書(由新雅文化出版) ︰幼兒品德發展系列包括:《了解自己》、《愛惜身體》、《關心家庭》、《善待朋友》、《照顧動物》、《保護地球》 (按圖放大)

(按圖放大)

《親子天地》隨每期《小跳豆》附送

《小跳豆》訂閱詳情請 按此